En Francia en pleno siglo XXI, las mujeres migrantes siguen teniendo dificultades para posicionarse profesionalmente dentro de ámbitos que les permitan obtener mayor movilidad laboral, aumentar su capacidad de decisión y de impacto en los sectores en los que se desempañan.

Esta realidad se aprecia con mayor claridad en un grupo de mujeres racizadas, cisgénero, con quienes pude compartir durante un fin de semana. Del grupo, ninguna ha logrado tener una posición de poder, o incluso la responsabilidad de dirigir un equipo de más de cinco personas. Estas mujeres con características y capacidades distintas, son sin saberlo el objeto de mi análisis.

Cae la tarde y el grupo de mujeres que se ha reunido, diverso en edad, nacionalidad, profesión, historia familiar, situación económica, y educativa, me permite visualizar una realidad que cada vez se hace más evidente, y que he podido observar en otras mujeres migrantes, naturalizadas y racizadas. Solo la mitad tiene un empleo conveniente en términos del tipo de tareas a realizar y seguramente en el monto de la remuneración. Pero esto no necesariamente se refleja en términos de satisfacción, evolución profesional e incluso formación. Concluí que estos trabajos estables solo les permitían mantener su independencia económica y en ese sentido, tomar decisiones sobre lo que ocurre en su espacio privado.

La otra mitad del grupo tiene acceso al paro o seguro de desempleo al cual lograron acceder por medio de rupturas convencionales. En algunos casos los problemas médicos empeoraron la relación con sus empleadores y en otros, las mujeres no encontraron la posibilidad de negociar sus salarios, misiones, o posibilidades de evolución profesional. Aguantaron para obtener un beneficio que se constituía como la única posibilidad de dejar atrás un cuadro laboral abusivo, sin perder el poder adquisitivo que resulta fundamental para la economía familiar.

Para las mujeres, todas naturalizadas, que llegaron a Francia durante la adolescencia o la temprana adultez, la juventud pudo ser un factor clave en la fase de asimilación de la cultura, de los valores y códigos de la sociedad francesa. Ellas han sido capaces de construir redes de apoyo, útiles en varios momentos de la vida, pues prácticamente ninguna ha utilizado la figura de reagrupación para facilitar la migración de otros miembros de su familia.

Cabe anotar que la mitad de las mujeres del grupo han sido o son madres cabeza de familia y también ha encontrado sendas dificultades en obligar a los padres a responder económica y moralmente por los hijos que tienen en común. Encontrarse ante la disyuntiva de demandas, abogados y jueces, resulta agotador, pero además injusto, en el sentido que ellas pueden caer fácilmente en situaciones de vulnerabilidad física, emocional y por supuesto económica. Cualquier pandemia o imprevisto, puede llevarlas a la precariedad.

De este grupo quienes no son madres por elección o por otro tipo de circunstancias, han experimentado exclusión por parte de otros círculos femeninos más tradicionales, pues al no haber dado vida, pareciera que no están en capacidad de compartir los desafíos que la maternidad presenta. Se aisla entonces a las no madres de sus antiguos entornos seguros porque se les presume incapaces o menos mujeres. Esta práctica de exclusión surge claramente de roles que durante siglos el patriarcado les ha otorgado a las mujeres, en donde el rol central es el de la maternidad.

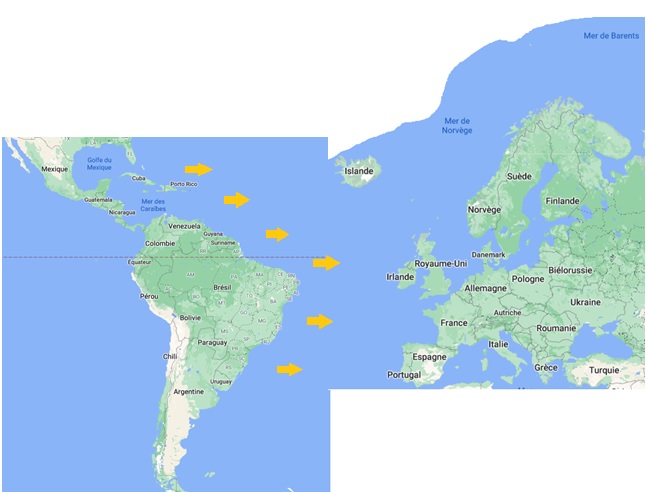

La migración de por lo menos la mitad del grupo se explica por una relación sentimental establecida con una pareja heterosexual francesa. Aunque las demás mujeres establecieron uniones con hombres franceses blancos y/o racizados, es importante resaltar que la promesa del amor romántico – de rescate- se transmite a partir de los valores de las sociedades dominantes, de las potencias del mundo globalizado y sus productos culturales. En ese sentido el amor como medio para alcanzar sueños propios se queda corto, pues la idea del príncipe europeo – occidental puede traer consigo una estructura de dominación colonial, que promueve imaginarios sobre las mujeres latinoamericanas como sumisas y/o moldeables.

Igualmente se cree que estarán listas a dar vida y para ocuparse de las labores del hogar sin cuestionarse, pues al provenir de países en donde el machismo es tan visible, se opondrán menos a cumplir con los roles definidos: maternidad/hogar versus proveedor/espacio público. Ese patriarcado espera que la mayor parte de estas mujeres, independientemente de su formación educativa y profesional, sean quienes se ocupen de los hijos la mayor parte del tiempo. El mito se rompe cuando las mujeres descubren que el amor romántico vehicula el machismo, el racismo y la dominación. Al objetivarlas, pues “pertenecen” a alguien, las mujeres encuentran dificultades en terminar relaciones dañinas para su estima, propia valía e incluso para la propia seguridad y/o la de los hijos.

Sin embargo, el discurso ligado al agradecimiento es recurrente por parte de las mujeres como argumento para no terminar la relación. Esto resulta paradójico pero no incomprensible cuando la relación de dominación es tan evidente. En ese sentido, el dominante por medio de acciones puntuales de bienestar económico y moral hacia las mujeres y sus familias, hacen pensar al dominado que el dominante será la única persona en capacidad de suministrar o asegurar ese tipo de bienestar o de servicio específico.

Provenir de países en donde el machismo esta tan instalado y que hablar de feminismo aun cause risas, burlas, estigmatizaciones o simple indiferencia, resulta ser un punto a favor de los príncipes europeos en busca de mujeres racizadas de países en desarrollo. En sociedades en donde el feminismo ha progresado, las mujeres tendrán tendencia a exigir mayor igualdad en la esfera privada y tendrán mayores posibilidades de reclamarla en la esfera pública.

Las mujeres tienen derecho a construirse, o a reconstruirse sin la interferencia permanente de un hombre que les recrimine su peso, su raza, su apariencia, su pasado, sus decisiones, su falta “de”, todo ellos como excusas que les permiten mantener el statu-quo. Las mujeres migrantes, naturalizadas aún independientes financieramente, tienen dificultades en hacerse audibles en sus propios entornos, reafirmar sus derechos y reivindicar la equidad.

Lejos de ser un aliado, el patriarcado promueve conductas que pesan sobre las mujeres migrantes y racizadas aun en entornos que deberían ser seguros para ellas. La dificultad de imaginar y en otros casos de concretizar un proyecto profesional propio tiene sin duda inflexiones que no han sido calculadas por las mujeres, ligadas a la interseccionalidad que según Kimberlé Crenshaw designa la situación de personas que simultáneamente afrontan diferentes formas de estratificación, dominación o discriminación en una sociedad.

En conclusión, resulta paradójico integrar una sociedad como la francesa que moviliza a través del feminismo y de las transformaciones sociales, una evolución hacia ciertos sectores de la población y en algunas disciplinas, abriendo puertas a que las mujeres integren plena o parcialmente dichos espacios. Sin embargo, la sociedad se queda muy corta en la transmisión de esos beneficios a las mujeres migrantes y racizadas que llegan al espacio común. Estas últimas que no están conectadas necesariamente con las lógicas de independencia, libertad e igualdad, tienen que lidiar además con una carga estructural de dominación que se vive tanto en el espacio público, como en el privado.