La première sortie

A la fin de la deuxième semaine, Lucia avait un peu côtoyé d’autres camarades de cours. Elle avait maintenant une idée une peu plus claire des personnes abordables et de ceux avec lesquels elle ne pourrait même pas partager un repas.

La journée de vendredi finissait à 13h00. A différence de la première semaine, cette fois les collègues se sont mis à discuter à la fin du dernier cours et Pablo un garçon plutôt sarcastique et plus âgé que la moyenne a proposé d’aller boire quelques bières dans un quartier réputé de la ville.

A cette époque, le quartier de la Montagne était plutôt exclusif et accessible seulement pour certaines couches de la société. Les prix pratiqués dans les bars et restaurants de la zone, étaient assez élevés et les étudiants lambda ne cherchaient jamais aller faire la fête dans ce quartier.

Une bonne dizaine d’étudiants ont accepté la proposition de Pablo, dont Lucia et Oleana. Pour Lucia c’était l’une des premières fois dans ce quartier qu’elle avait visité en compagnie de sa mère, plutôt pour des consultations médicales que pour d’autres raisons. Elle s’est rendu compte que la plupart de ceux qui ont accepté d’y aller habitaient le quartier ou le connaissaient assez bien.

Arrivés à destination, le bar avait deux espaces et ils se sont installés sur la terrasse intérieure dotée d’un toit amovible en cas de pluie. Lucia avait passé ses deux premières semaines d’études à apprendre à fumer. La première semaine, elle crapotait, puis à force, son système respiratoire s’est adapté et elle a trouvé la manière d’avaler la fumée. Elle a commencé à acheter un paquet de cigarettes tous les trois jours.

Ce vendredi était sa vraie première sortie. Toujours ultra protégé par ses parents et par ses frères, Lucia n’avait assistée qu’à des fêtes d’anniversaire et sa première expérience avec l’alcool était au cours de fêtes de quinze ans de toutes ses amis de l’école. Lucia venait d’avoir ses 18 ans et légalement avait le droit d’acheter et de consommer de l’alcool, mais elle ne connaissait pas ses limites.

Oleana et les autres avaient l’air plutôt à l’aise non seulement dans la consommation de bières qu’ils buvaient comme de l’eau. Une partie du groupe s’est inscrit dès le départ dans l’achat d’un litre d’aguardiente, une eau de vie à 30 degrés, anisée et de goût similaire à celui du pastis, laquelle se boit pure et par shots, comme la tequila.

C’est Oleana qui a proposé à Lucia de boire son premier shot d’aguardiente. Il était 15H00 à leur arrivée au bar et 17h30 lorsque Lucia a regardé sa montre pour la dernière fois. Elle était toujours inquiète de rentrer avant l’heure du diner à 19H00.

Le réveil était dur, le maux de tête, le gout de vomit, Lucia était allongé dans une sorte de fauteuil à l’arrière du bar. Un homme habillé d’une chemise à rayures rouges et blues la regardait. Elle ne savait pas où elle était, mais Oleana est apparue en remerciant l’homme, qui au réveil de Lucia lui a fait signe.

L’homme était le propriétaire du bar, un ami de Pablo qui a eu pitié de l’état d’ébriété de Lucia et l’a laissé roupiller avant de la laisser partir chez elle.

Il était 23H00 et Lucia n’avait plus son sac, ni son portable. Sans argent pour appeler un taxi, elle n’était même pas capable de trouver le chemin pour aller chercher un bus, si elle aurait eu assez pour payer le billet.

Oleana et un groupe de trois autres étudiants avaient résisté jusqu’au réveil de Lucia. L’un d’entre eux Paula était furax, non seulement elle la critiquait pour ne pas savoir tenir l’alcool, mais aussi sur le fait de les forcer à jouer le rôle de nounou.

Andrés était gênait mais conscient qu’il fallait aider Lucia et au moins la ramener chez elle. Même s’il avait bu deux ou trois bières, le fait qu’il était venu en voiture lui a évité de boire d’avantage et donc il s’est proposé à accompagner Lucia chez elle.

Lucia ne voulait pas dévoiler le nom de son quartier, entre son état et la honte d’être rejetée et abandonnée à sa sorte, elle a donné des explications vagues sur le chemin et la localisation du quartier. Ils avaient pour une bonne heure de route avant d’arriver à destination. Paula était monté aussi dans la voiture car elle, Andrés et Oleana habitaient tous à 15 minutes de distance, dans différents quartiers mais pas si loin les uns des autres.

Andrés ne parlait pratiquement pas, Paula n’arrêtait pas ses commentaires sarcastiques, Oleana demandait tous les cinq minutes à Lucia si elle avait besoin de quelque chose. Lucia ne se rappelait de rien, ni comment, ni vers quelle heure elle s’était effondrée, comment elle avait perdu son sac, qui l’avait aidé lorsque apparemment elle avait vomit sur la terrasse en présence de tous ses collègues.

C’était Paula qui lui a raconté une bonne partie de l’histoire. Son sac avait été récupéré par Pablo, mais il était parti avant le réveil de Lucia. Personne n’a pensé à lui demander de le lui laisser en cas de besoin. Lucia avait passé quatre heures complètement inconsciente, endormie sur la banquette arrière du bar à laquelle Andrés, Pablo et le propriétaire l’avaient porté après qu’elle s’évanouisse sur la terrasse.

Poursuivant les indications de Lucia, Andrés l’a déposé devant la porte d’entrée de la maison. La voiture a démarré avant qu’elle ne sonne. C’était son frère Daniel qui lui a ouvert la porte. Il l’a à peine reconnue.

Les cheveux ébouriffés, l’haleine putride, les vêtements sales, sans sac ni veste. Daniel savait ce qui était arrivé mais il ne pouvait pas l’aider. A l’intérieur de la maison, les parents inquiets l’attendaient avec impatience. Dans une ville grande, comportant pas mal de dangers, il était inhabituel que Lucia arrive après 19H00.

En la voyant marcher en zigzag Doris n’a pas pu contenir sa rage. Elle s’est adressée à Lucia pour la secouer et lui exiger des explications par rapport à l’état dans lequel elle osait se présenter à la maison passé minuit. Ivan se sentait déçu, mais il était incapable de voir sa fille dans un état pareil. Il lui avait acheté un téléphone portable quelques semaines avant la rentrée, histoire de la contrôler un peu, mais aussi pour réduire les angoisses de sa femme Doris, toujours inquiète pour la sécurité de tous les membres de la famille.

Ivan remarqua que Lucia était arrivée les mains vides, il se demanda si peut-être une autre chose de plus coriace que d’être bourré aurait pu lui arriver à sa fille. Mais il ne voulait pas lui poser des questions dans cet état, cela aurait été déplacé et inutile puisque Lucia n’arrivait pas à articuler ses mots et encore moins à faire des phrases compréhensibles.

Le lendemain Lucia vivait les effets de la gueule de bois. Personne ne lui parlait et elle a dû improviser un repas en cuisine. Impossible d’appeler Pablo ou Oleana pour leur demander pour ses affaires, elle n’avait pas son cahier, ni son portable.

La séparation…

Le lundi de la semaine suivante Lucia est arrivée cinq minutes à l’avance du premier cours. A la porte de la salle, elle a vu presque tous ceux qui étaient présents au bar vendredi dernier.

Elle sentait le feu sur ses joues lorsque tous riaient et la regardaient si bizarrement, entre moquerie et peine. Pablo s’est rapproché d’elle pour lui rendre son sac et son manteau et s’est excusé d’être parti sans lui laisser ses affaires à quelqu’un d’autre.

Embarrassée, Lucia l’a remercié et est rentrée dans la salle sans rien dire aux autres. A l’heure de la pause elle a décidé de rester seule. Pareil pour le déjeuner, elle est partie loin pour manger dans un restaurant mal famé où elle savait qu’elle ne croiserait pas ses collègues.

La semaine avait été difficile, Oleana s’est approché une ou deux fois pour lui demander des choses précises sur les cours mais pas plus que cela. Paula continuait à se moquer d’elle avec des personnes qui n’étaient même pas présentes le jour de l’incident.

Andrés, en revanche s’adressait à Lucia comme si de rien n’était. Il entretenait de bonnes relations avec Pablo et les autres, mais il s’était rendu compte que Lucia se sentait mal à l’aise avec les autres. D’autre part, Andrés faisait partie d’un petit groupe d’étudiants qui, comme lui, venaient de province. Sans le savoir, c’est dans ce groupe où Lucia s’était sentie le plus acceptée, même si les différences de classe et financières étaient toujours présentes.

Le rapport avec ce groupe dont certains deviendraient ses amis, lui a permis à la fois de comprendre d’autres vecteurs de discrimination présentes dans la société colombienne, mais moins discutés.

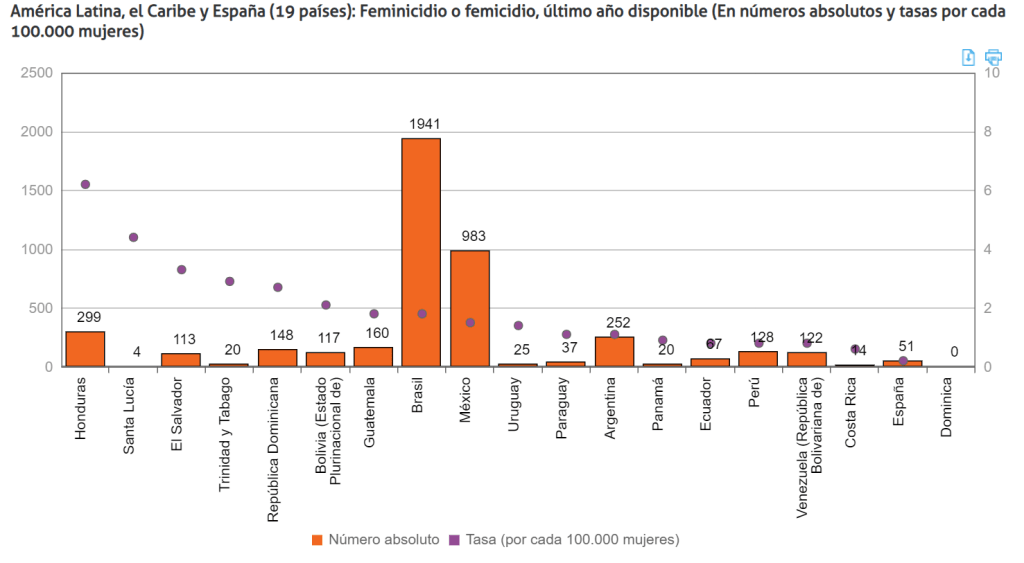

Dans un pays de « métisses » la plupart des individus s’identifient comme blancs ou héritiers des colonisateurs espagnols. Le passé noir et indigène reste encore honteux pour beaucoup, et peu véhiculé notamment dans les cercles de pouvoir.

Lucia a constaté, avec un peu de recul, que dans son université les minorités : noires et des peuples natifs ou indigènes étaient presque inexistants. Les deux ou trois étudiants qu’elle avait aperçu à la bibliothèque étaient des boursiers, mais ce n’était pas très claire pour elle le fonctionnement de ce dispositif. Par ailleurs, elle ne savait pas que cette possibilité existait, car si l’un de ses collègues de classe en bénéficiait cela n’était pas quelque chose qu’ils auraient partagé.

La discrimination liée à l’orientation sexuelle était également un tabou, c’était comme si elle n’existait pas, mais au fil des années elle a compris que ses collègues appartenant à la communauté LGBTIQ se sont maintenu(e)s caché(e)s jusqu’à la fin d’études. La plupart ne voulait pas attirer des commentaires ou recevoir un traitement différencié de la part de professeurs ou d’autres personnes. Cela n’a évité qu’ils se retrouvent dans des soirées organisées par des collectifs LGBTIQ ou par ses ami(e)s qui eux « étaient sorti(e) de l’armoire ».

Les étudiants de province, étaient eux aussi discriminés par ceux de la capitale qui les considéraient arriérés et folkloriques dans leurs habitudes. Lucia a compris que ses nouveaux amis appartenaient à la fois à des groupes propres de leurs régions ou identitaires et que parfois elle n’était pas la bienvenue.

Les différences et les rapports tendus entre la capitale et les régions, dans un pays fortement centralisé comme la Colombie, déterminent aussi les rapports sociaux entre les personnes. Les usages traditionnels dans une société profondément catholique et fermée aux discussions à propos des évolutions de la société, se calquait aussi au sein des universités.

Pour certains ami(e)s de Lucia cela était un paradoxe puisque on pense aux universités comme des espaces de discussion et d’aperture. Peut-être le fait que celle-ci soit privé et quelque part très attaché à un passé ancien, et à une organisation stricte, empêchait le dialogue, même la création de groupes de discussion.

Les années écoulées…

Au fur et à mesure Lucia a poursuivi les cours, Oleana a fini par abandonner les études au quatrième semestre sur les dix prévus dans le plan d’études.

De temps en temps Oleana passait voir ses ami(e)s mais avec les années elle a arrêté d’y aller. Les amies d’Oleana avaient fini aussi par se séparer et certains ont aussi abandonné la fac.

La vie universitaire avait changé beaucoup les relations que Lucia entretenait avec la famille, assez traditionnelle et habituée à rester à la place que la société l’avait accordée. Certes, sa famille avait bien su utiliser l’ascenseur social, mais elle était consciente de l’existence d’un plafond de verre.

Depuis l’incident de la première sortie et des commentaires subséquentes, Lucia s’était promis de s’en sortir seule et de ne jamais demander de l’aide au cercle de personnes qu’elle a dû côtoyer au cours de ses études. Elle pensait pouvoir réussir en s’éloignant de ce monde qui ne lui convenait pas et de faire sa vie où elle pourrait obtenir des résultats par ses propres moyens.

La situation professionnelle de la plupart de ses collègues était réglée d’avance. La plupart d’entre eux étaient les fils de propriétaires d’études d’architecture ou d’entreprises dans le même secteur. Lucia ne faisait pas partie de cet univers et dans une période où le taux de chômage pour les architectes était assez élevé, l’idée de partir était devenu plus qu’évidente.

A l’obtention de sa licence, Lucia a postulé pour obtenir une bourse afin de poursuivre ses études à l’étranger. Elle est arrivée en Belgique où elle a commencé un master, mais rapidement elle a vu l’opportunité de changer d’université et de s’installer à Lille, en France.

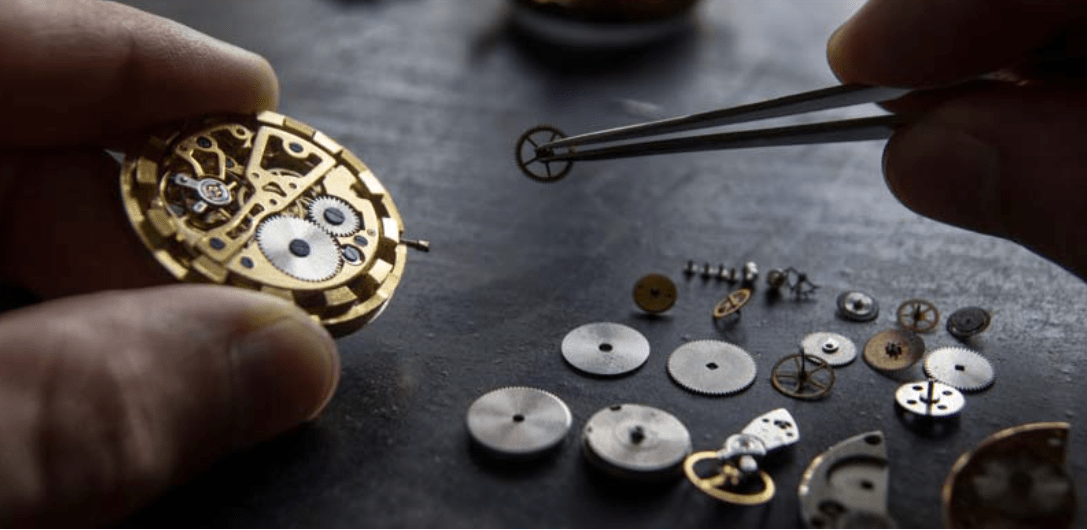

La vie en France n’a pas été simple mais son travail dans le milieu de la restauration de bâtiments historiques lui permettait de gagner correctement sa vie. Même si elle était consciente que le travail était en deçà de son niveau d’études, elle se sentait heureuse de travailler dans le milieu culturel et d’apprendre autant sur l’histoire et l’art tous les jours.

Sa vie personnelle était beaucoup plus compliquée, mais elle ne s’est jamais posé la question de rentrer en Colombie.

Les retrouvailles

Un jour, Lucia était présente dans un chantier sur lequel elle travaillait depuis six mois au Château de Versailles. Elle participait à la restauration des fontaines en début de l’automne.

Penché sur l’une des statues sur laquelle un groupe de trois restaurateurs allait travailler, elle a levé la tête quand elle a entendu une voix en espagnol qui lui a parue familière.

Elle a découvert Oleana en train de poser non loin de la statue, elle donnait des instructions à un homme parfois en espagnol, puis en anglais. Lucia a hésité mais l’opportunité était unique, elle s’est approchée et lui a proposé de les prendre tous les deux en photo.

Oleana ne l’a pas reconnu, Lucia a ri et lui a adressée la phrase suivante :

-Dis donc, faudra-t-il t’inviter une coupe d’aguardiente et que je perde mes affaires pour que tu te souviennes de moi ?

Olena a ouvert ses grands yeux verts et l’a prise dans ses bras. Lucia lui a proposé de prendre un café, vu qu’elle n’avait pas pris de pause au cours de la matinée.

Oleana lui présenta l’homme qui l’accompagnait, son mari. Lucia, qui n’avait jamais appris à parler correctement anglais, a ressenti la honte de baragouiner la langue de Shakespeare et décide de lui avancer un simple : Hola, todo bien ? Encantada, me llamo Lucia.

L’homme lui a répondu dans un espagnol précaire, qu’il s’appelait David et a poursuivi la prise des photos.

Les quinze minutes qu’elles se sont accordées, peut-être dans un calcul d’une minute par année écoulée après la dernière fois qu’elle se sont vues, sont passés rapidement. Or, ils ont été suffisants pour apprendre qu’Oléana avait quitté aussi la Colombie, presque deux ans après avoir abandonnée la fac. Elle avait compris qu’un parcours de vie académique, couronné de succès, tellement souhaité par sa famille rentrait en contradiction avec ce qu’elle voulait être.

Devant la pression exercée par sa famille, Oleana a décidé d’économiser un peu de l’argent que sa famille lui procurait pour ses frais mensuels. Au bout de six mois et sans rien dire elle avait acheté un billet d’avion pour les Etats-Unis.

D’abord arrivée en Californie, elle a compris rapidement qu’elle ne pourrait pas se permettre de vivre dans une ville chère, ni de maintenir le niveau de vie qu’elle avait en Colombie. Dépourvue de diplôme, sans connaissances, ni le soutien financier de sa famille, elle devait trouver la façon de s’en sortir.

Elle est partie en auto-stop jusqu’en Oregon. La proximité avec la nature était quelque chose qui lui avait toujours plu et probablement c’était la seule chose qu’elle aimait de la Colombie, les balades en montagne avec son grand père, et l’amour pour l’escalade que lui a transmis sa mère.

Oleana a eu pleins de petits travails au noir pendant qu’elle changeait le statut de son visa de tourisme. Elle a postulé pour se former comme enseignante, puis elle s’est spécialisée dans l’apprentissage de l’art pour les enfants d’entre 5 et 15 ans.

Le récit de Oleana, a bouleversait Lucia, elles avaient plus en commun que ce qu’elle ne l’avait imaginé. Les préjugés et la distance sociale qui les séparait, était à la fois ceux qui les rapprochait. Oleana a fui un confort qui lui demandait des résultats en termes de succès et du maintien d’une réputation qui lui étaient indifférents.

Lucia en revanche a fui d’une société où elle ne trouverait jamais sa place sans être qualifié par rapport aux objets banals qu’elle porterait, à son quartier d’habitation, à la manière de se transporter, à son histoire familiale, à son apparence plus métisse « qu’espagnole », à son manque de réseaux.

Quinze minutes pour comprendre que s’éloigner peut être douloureux mais nécessaire pour se tracer son propre chemin, pour vivre tel qu’on l’entend, loin des regards et des lourds jugements pesants, comme les poids autrefois portés par les esclaves.

Il se peut qu’on soit des esclaves du devoir être et du devoir faire, ces « idéaux » qui nous accompagnent depuis l’enfance. Peut-être qu’il est possible de briser les chaines et de se débarrasser de ces poids qui nous empêchent d’avancer, de vivre, d’être.